资讯 / 电影资讯 / 意外的成龙,和一种正在回归的类型信心

《捕风追影》最打动人的,是重建起观众对类型的期待,这也与暑期档前期的另一部作品遥相呼应。

此前《F1》以实拍赛车场面、速度美学与人文精神的共鸣,唤醒观众对“真实”的久违体感;而《捕风追影》则用城市中的监控幻觉与信息错觉,搭建出一个属于当代的谍战动作系统。一个是在速度中追问极限,一个是在判断中寻找真相,它们都没有革新类型,却都在创作中做出了稀缺的新选择。

作者:小杜

编辑:蓝二

版式:王威

这一回,他终于不是“非必要的成龙”了。

暑期档中,杀出了两部堪称“意外”的强类型商业片。前半程是《F1:狂飙飞车》,而在接近尾声,《捕风追影》上演了相同的“反转”——5天3亿票房,预测超10亿。

在观众的反馈中,无论是“成龙十年最佳”的直白肯定,或是以“倒退二十年”的调侃变相做出的好评,都围绕着同一个问题打转——经历过去十年,我们对成龙的电影,到底还抱有怎样的预期?

除了《英伦对决》那次罕见的政治惊悚尝试,他的近年作品大多延续“龙式喜剧”的旧路径,熟悉的节奏、轻喜剧化的语法,面对这部新作,观众难免心存疑问:还是老套路吗?这些符号,现在还成立吗?

回望过去,从《功夫瑜伽》到《龙马精神》,他一直在饰演一个“尚可”的成龙,却不再是那个“必要”的成龙。他不再推动叙事,只是在维系银幕上的符号。银幕之上依旧不服老,银幕之外却逐渐失去打动观众的能力。在一次次落差中,他甚至逐渐与“烂片”画上等号。信任的流失背后,是角色出场的不合时宜,也是转型方向的反复摇摆,从《传说》中的AI减龄尝试,到《熊猫计划》式的合家欢轻喜剧,他一直在努力留下来,但这份努力与观众真正的需求之间,始终错位,甚至反噬了他的声誉。

而在这个转型痛点上,《捕风追影》给出了一种新的解法。它拥抱技术,也承认衰老,更紧扣“传承”二字。于是成龙不再是无所不能的动作英雄,而是一位经验丰富、略显迟疑却更具真实质感的老警官。他慢了一点,稳了一点,却也因此更加可信。影片不再让他去证明“还能打”,而是借他的身体与目光,去讲述一个关于辨认真假的故事。

《捕风追影》最终呈现的,是一种更成熟、更沉稳的类型片信心。而成龙,也终于不再只是一个被过度消费的银幕符号,而成为这份信心之中,最值得托付的起点。

从“跟踪”到“追影”,视觉叙事的变迁

《捕风追影》的故事蓝本,来自2007年银河映像出品的《跟踪》。这部由杜琪峰与游乃海操刀的小体量犯罪片,以宿命论的气质与冷峻的视听语法,成为港片类型系统中的独特一笔。然而,《捕风追影》并不是对原作的照本宣科式翻拍,而是一种面向当代的类型探索。

《跟踪》时间点为监控尚未普及的年代,它用最原始的视听调度,开辟出“看与被看”的犯罪叙事路径。导演游乃海以极度克制的镜头语言,将跟踪转化为一种心理机制,通过变焦、远距与群像调度制造信息紧张感。

观众仿佛被钉死在角色背后,既被牵引,又无法预知下一秒将会发生什么。而在这些冰冷影像之下,银河一贯的人情温度与幽默瞬间,也为其极简风格保留了一丝余温。

十八年后,这种极简的路径在瞬息万变的市场环境中,已难撑体量,但《跟踪》提供的类型基底依然值得被重新书写。《捕风追影》正是在此基础上,以更工业化的制作方式重新接续这条美学路径。它不再延续原作那种“犹抱琵琶半遮面”的冷观察,而是化静为动,将观看变为科技的注视与误判、监控与反监控之间的博弈。

影片开场即以反派行动为起点,观众不再是全知视角下的观察者,而是被置于一个逃犯的主观身体之中,在澳门狭窄复杂的街巷与市井间狼狈穿梭。信息被切割,视角被打碎,真相变得模糊不清。

这种设计的考量,一方面是犯罪类型片惯用的定调,另一方面而是对全知视角的否定。整场高密度动作段落几乎无主角、无台词,只有持续不断的追击与反追击。成龙没有任何英雄特写的出场,也没有熟悉的动作戏,他只是像一个迟来的注脚,匆匆地从阴影中回归。那一刻,安全感才终于回到观众身边。这种对角色的延迟调度,本身就是一次打破类型片传统预设的叙事。

这种偏移式的观看也贯穿全片。影片将澳门处理为一个高度结构化的空间,与原作的香港类似,城市也成为动作设计与叙事推进的主角。巷道追逐、市场潜行、天台回望、家宅搏斗,每一场动作戏都不只是展示技巧,而是视角错位的结果。这延续了银河映像城市即叙事场的美学逻辑,使得整部影片既有类型片的密度,也保有港片应有的真实感。

澳门在此不再是香港的替代品,而是一种信息密度极高的场所,这种信息密度在影片中,也具象为跟踪过程中的试探。一场饭桌博弈,也是影片中最精彩的部分,梁家辉和成龙在生活细节上的见招拆招,从菜场价格到生活经验的求实,这种暗藏玄机的悬疑氛围,在继承原作风格的同时,也为影片带来了极强的现实可信度。

当然,影片也并非全无短板。在角色处理上,《捕风追影》试图用“狗与狼”的双线隐喻来搭建人物结构,一条是忠诚与信任,一条是潜伏与猜疑。但在具体人物细节的书写上仍显薄弱,尤其在群像层面,缺乏如《跟踪》中那种人情幽默与宿命情绪交织的情感余地。角色关系更偏向功能性,缺少喘息空间,观众记住了动作与结构,却难以迅速抓住人物的情绪轨迹。

但也正是这种节制,让影片呈现出一种冷静的克制感。它不追求情绪高潮,而是以碎片化的信息拼贴出一个不完整却可信的现实世界。在这个意义上,《捕风追影》并非对银河影像的复刻,而是一次以类型工业为支点的语言重构。

所以,这不是一部致敬之作,而是一部当下的作品。它既承认《跟踪》留下的审美基底,也用当代观众的节奏与感官方式,重塑了类型片的意义。与其说它像《跟踪》,不如说它像是《跟踪》进入了AI与监控时代,却仍在努力保留一点真实的温度。以此,让这种视觉叙事历久弥新。

当AI成为“主角”,我们怎么讲人的故事

AI,已然成为当代影像叙事中绕不开的命题。《捕风追影》选择了一种不随波逐流却格外有效的方式回应它。

影片没有将AI设定为末世危机,也没有将其塑造成意识觉醒的惊悚主体,而是将其当作一面镜子,折射出真假的模糊边界。影片避开了《碟中谍7》式的灾难隐喻,也绕开了多数科幻作品所沉溺的技术焦虑,转而回到“人”的抉择本身,AI既能协助追捕,也可能混淆视听。在真假未定之间,影片重新发问动作类型片最古老的问题——在错觉之中,谁能看清真实?

影片中的科技设定并不复杂。开场那段主观视角动作戏,实则是由AI生成的记忆错位,它模拟嫌疑人的逃逸路径,制造出具象化的幻觉场景,引导警方做出判断。表面上,这是一场高强度的追逐戏,实质上却是一次视角操控下的叙事反转,观众不再是冷静观察的上帝,而是与角色一同被信息误导,在视觉的失真中不断怀疑、不断修正。这种机制用视觉错觉制造悬念,也让观众真正沉入判断失灵的危机。

因此,影片的动作设计也发生了微妙的偏移,打斗场面不再只是肢体冲突,而是信息博弈与心理判断的过程。成龙饰演的老警察,必须依靠经验、细节,甚至一种直觉判断去分辨真伪。这种设定不仅增强了动作的悬念感,也动摇了类型片中“所见即所得”的逻辑预设。在这样的叙事框架中,一套新的角色网络也悄然建立。

“养子团”的设定虽然篇幅有限,却是影片中最有张力的一笔。他们既是梁家辉的情感延伸,也象征了权力关系中的训练、背叛与利用。他们与成龙和张子枫构成对立,却不再是传统意义上的反派或对手,而是模糊中的变量。这种心理层面的模糊与博弈,让影片虽然节奏类型化,却在人物关系中留存人性的微光与波动。

同时女性角色的设计辅助,也跳脱了传统双雄港片中“花瓶”的模式。从张子枫到郎月婷,她们在AI监控系统中做出关键判断,且在团队内部完成自我成长与转化。这也交代了影片对人的态度,关键不在于谁被设定得更聪明,而是谁能在混乱之中保有行动力。这不仅是对AI结构的反挑战,也进一步回应影片的核心命题,在真假难辨的时代,是否仍能依靠人的经验与情感,作出最终判断。

正因如此,影片也与那些依赖高概念、高信息密度堆叠的犯罪片拉开了距离。《捕风追影》转向一种更模糊、更情绪化的判断系统,这种策略,本质上是一种国产类型片的内省,它不再追求信息密度的烧脑,而是逼迫人物、观众一同从感知错觉中挣脱,重新学习如何相信。而对于已经被“全知式叙事”训练得过于精密的当代观众来说,这种策略尤为稀缺。我们早已习惯在片头十分钟内预测结构、划定立场,但《捕风追影》从第一场戏到结尾彩蛋,都在不断打乱节奏、推迟判断,最终仍需依靠人物意志完成决策。这种“失去安全感”的观影体验,恰恰是动作片久违的情绪后劲。

影片没有试图用AI超越动作类型,而是用技术反衬人的有限感知,让“人的经验”重新成为一件稀缺的事。这种质朴却深刻的姿态,或许正是当下类型片在喧嚣技术语境中,最诚实、也最动人的选择。

两部意外之作,诠释“经济上行美”之必要

这个暑期档乃至全年,我们看到类型创作的困境不断加深,在其陷入设定堆砌与结构疲软双重困境的当下,《捕风追影》的探索并非一次孤立的表达。

它真正打动人的,不只是AI设定的巧思,而是它以一种冷静、克制且富有结构信心的方式,重建了观众对类型片的期待。

这种期待的重建,也在这个暑期档,悄然与另一部作品遥相呼应。《F1》与《捕风追影》虽然分属不同类型,却共同完成了一件重要的事——达到一种“经济上行的美”。在不依赖奇观、不依附神话的前提下,用真实的技术执行力和人物结构,把观众重新拉回类型片之中。于是,我们才有理由去讨论今年暑期档这两记最扎实的重拳。

两者所代表的,其实是两种类型片的当代可能。《F1》以实拍赛车场面、速度美学与传统美式精神的共鸣,唤醒观众对“真实”的久违体感;而《捕风追影》则用城市中的监控幻觉与信息错觉,搭建出一个属于当代的谍战动作系统。一个是在速度中追问极限,一个是在判断中寻找真相,它们都没有革新类型,却都在创作中做出选择,重建了观众与创作之间的关系。

而这份关系,是类型片最稀缺、也最可贵的部分。今年上半年的热门档期遇冷,背后是观众的流失,在经历了太多流水账叙事堆叠之后,观众并非不再爱类型片,只是不再轻易为它买单。而今年暑期档的这两部作品,用各自的方式告诉我们,只要类型片愿意沉下心来把每一个段落拍实、把每一处调顺,观众依然会走进电影院,依然愿意在黑暗中相信你讲的那个故事。

这种信念的回归,也带动了宣发逻辑的轻微转向。《F1》没有启动过大体量的宣发战役,但却在车圈、热血青年、体育社群中悄然掀起二创热潮:有人去拍赛车博主vlog,有人模仿皮特式预告片风格,甚至有人在看完后认真报考了赛车。它成为了那种不会制造尖叫、却能留下生活印痕的作品。《捕风追影》近期模式则更具可参与性,从撕拉片人物集卡到养子团互动,这种全流程的传播,也是观众对“完成一部电影”的另一种补充。

因此,这两部电影的出场,也显得格外动人。这些创作告诉我们,优秀的类型片,也可以重新赢得掌声。当然,这样的作品仍属少数,在整体类型创作仍倚重IP神话、宣发声量的当下,《捕风追影》与《F1》更像是一次逆流中的尝试,但它们至少说明,我们并非没有别的可能。

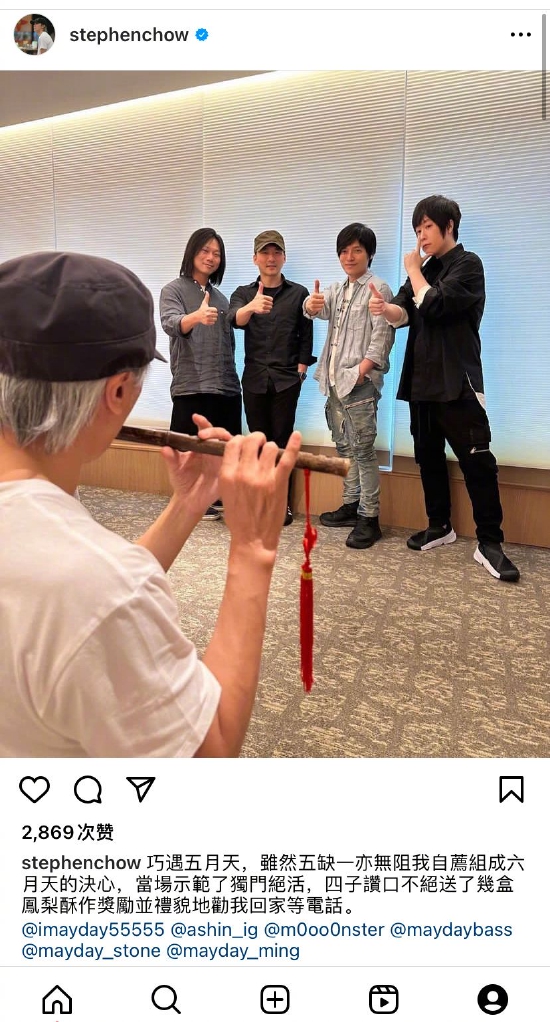

周星驰巧遇五月天晒合照 自荐才艺想组成六月天

1660 - 2025-12-06

无间:陈浩民上线,改变4人结局,蓝冰的真实身份让人意外

1609 - 2025-12-06

肖战10秒哭戏火上热搜!新华社点名宣传,郑晓龙这次淘到宝了

1432 - 2025-12-06

大S具俊晔已搬出汪小菲豪宅?S妈回应这样说

1400 - 2025-12-06

全球爆款终于迎来最终季,但看到二集就撑不下去!

1284 - 2025-12-06

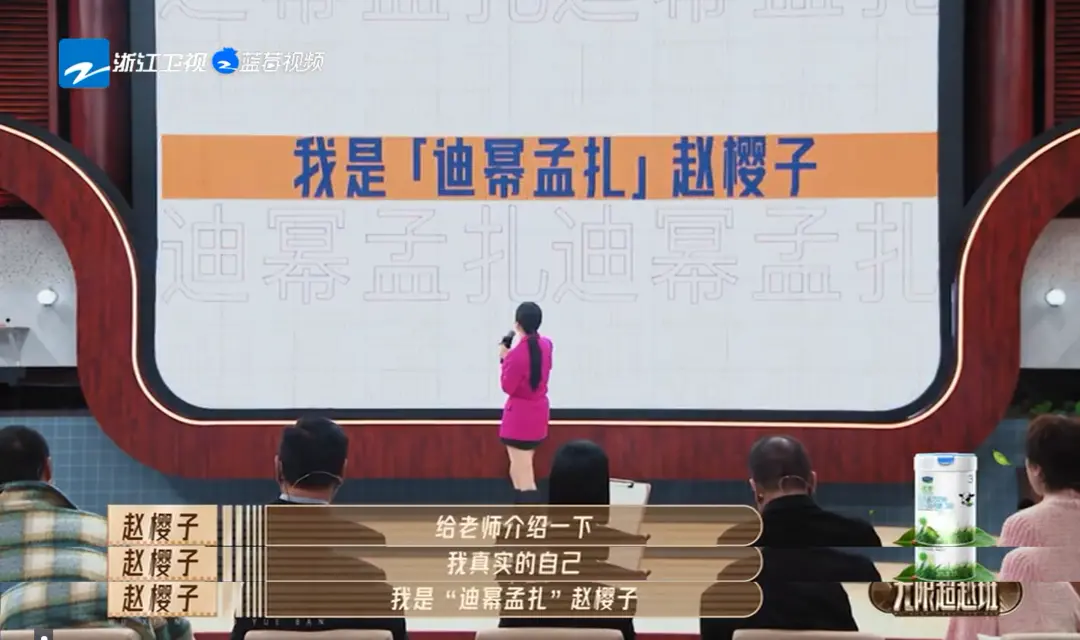

赵樱子到底疯没疯

1176 - 2025-12-06

从入门到入魔,令人捧腹的邪门乐队电影

1141 - 2025-12-06

日本动画电影首日票房冠军!宫崎骏新作《你想活出怎样的人生》获高口碑 创造清明档新片首日票房新纪录 观众:一部不可错过的大师之作

1092 - 2025-12-06

北京市教委回应网红艺考生作弊:近日被多次反映,核查中

1056 - 2025-12-06

王海歌卸任华鼎奖主席,曾致力创建世界一流电影奖项

1020 - 2025-12-06

宋仲基女友正面照公开 曾当演员现在是英语老师

981 - 2025-12-06

妻子情人同住一室,将私生子带回家养?杨议的“真实面目”被戳穿

967 - 2025-12-06

佟丽娅清明节带9岁儿子阿那亚度假,儿子肉嘟嘟个头长得飞快

834 - 2025-12-06

汪小菲带张颖颖低调逛街 女方贴心为其穿衣服

728 - 2025-12-06